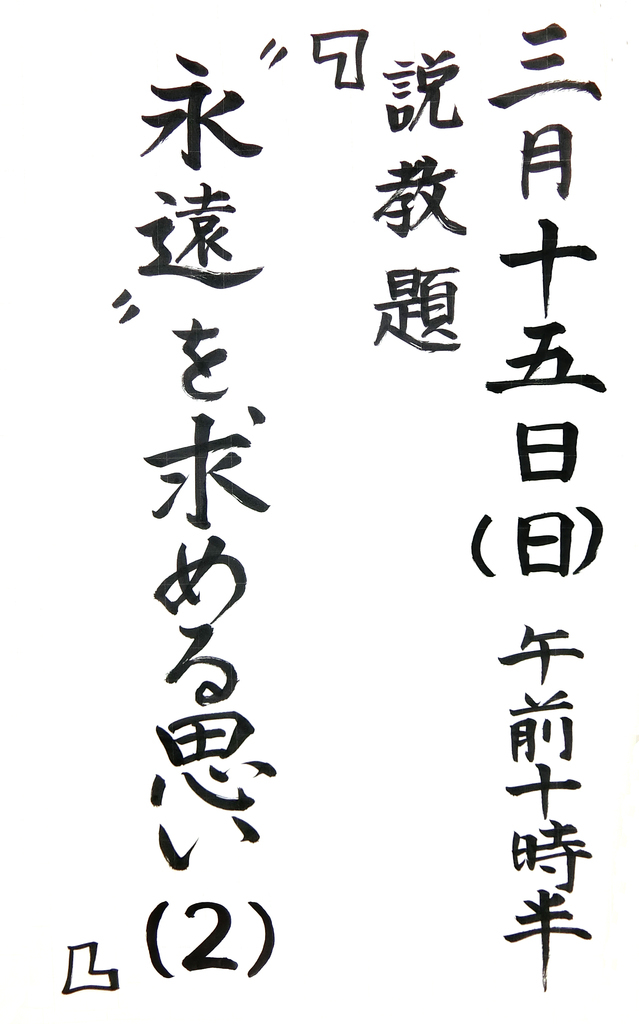

「“永遠”を求める思い(2)」

アサフの歌

73:1 神は正しい者にむかい、心の清い者にむかって、まことに恵みふかい。

73:2 しかし、わたしは、わたしの足がつまずくばかり、わたしの歩みがすべるばかりであった。

73:3 これはわたしが、悪しき者の栄えるのを見て、その高ぶる者をねたんだからである。

73:13 まことに、わたしはいたずらに心をきよめ、罪を犯すことなく手を洗った。

73:14 わたしはひねもす打たれ、朝ごとに懲らしめをうけた。

73:15 もしわたしが「このような事を語ろう」と言ったなら、わたしはあなたの子らの代を誤らせたであろう。

73:16 しかし、わたしがこれを知ろうと思いめぐらしたとき、これはわたしにめんどうな仕事のように思われた。

73:17 わたしが神の聖所に行って、彼らの最後を悟り得たまではそうであった。

73:18 まことにあなたは彼らをなめらかな所に置き、彼らを滅びに陥らせられる。

73:19 なんと彼らはまたたくまに滅ぼされ、恐れをもって全く一掃されたことであろう。

73:20 あなたが目をさまして/彼らの影をかろしめられるとき、彼らは夢みた人の目をさました時のようである。

日本聖書協会『口語訳聖書』詩編 73篇1-3、13-20節

表題に「アサフの歌」とあるように、この詩篇の記者は、ダビデの詩篇に曲を付けたイスラエルの歴史上屈指の讃美指導者アサフです。

73:1 神は正しい者にむかい、心の清い者にむかって、まことに恵みふかい。

これはアサフ自身の信念や哲学的思考の産物ではありません。彼の実体験に基づく結論です。

1.詩篇の素晴らしさは何処にあるか

(1)一つには、詩の文体は非常に魅力がり、使われている言葉は慰めに満ちています。

(2)詩篇記者の体験は、神を信じようとする人なら誰でも人生のどこかで体験するものです。それだけに、ありのままに記された詩篇記者の葛藤と神から離れようと揺れ動く心を知る時、読者は自分を詩篇記者に重ねて慰め励まされ、その困難を乗り越えていけるからです。ここに詩篇が今日に至るまで多くの人々に愛され続ける所以があります。では、前回のおさらいを兼ねながら2節へと進んで参ります。

2.詩篇記者が辿った道筋

(1)この世の現実を見て、激しく動揺し妬んだ

73:2 しかし、わたしは、わたしの足がつまずくばかり、わたしの歩みがすべるばかりであった。

73:3 これはわたしが、悪しき者の栄えるのを見て、その高ぶる者をねたんだからである。

続く4~12節では、彼が見た世の中の現実が生々しく描写されています。

73:4 彼らには苦しみがなく、その身はすこやかで、つやがあり、

73:5 ほかの人々のように悩むことがなく、ほかの人々のように打たれることはない。

73:6 それゆえ高慢は彼らの首飾となり、暴力は衣のように彼らをおおっている。

73:7 彼らは肥え太って、その目はとびいで、その心は愚かな思いに満ちあふれている。

73:8 彼らはあざけり、悪意をもって語り、高ぶって、しえたげを語る。

73:9 彼らはその口を天にさからって置き、その舌は地をあるきまわる。

73:10 それゆえ民は心を変えて彼らをほめたたえ、彼らのうちにあやまちを認めない。

73:11 彼らは言う、「神はどうして知り得ようか、いと高き者に知識があろうか」と。

73:12 見よ、これらは悪しき者であるのに、常に安らかで、その富が増し加わる。

-悪しき人々がぬくぬくと栄華を貪っている。

-諸事万端思い通りになるのをいいことに、どんどん高慢になり、神を平然と侮り、暴虐は酷くなる一方だ。

-悪人が自信と誇りに満ちて繁栄する様を見て、世の人々は迎合するばかりだ。

先週お話しした“サル化する世界”を見て、詩篇記者は動揺したのです、「神を信じることになんの意味があるか、神を無視した生き様の方が気楽で巧くいくのではないのか」と。まるで今の世の中を見たかのようです。

(2)自分は自分らしくあろうと努めたが...

アサフは、この難問に答えを見出すべく真剣に取り組んだのです。

73:13 まことに、わたしはいたずらに心をきよめ、罪を犯すことなく手を洗った。

73:14 わたしはひねもす打たれ、朝ごとに懲らしめをうけた。

彼は、罪を犯さず敬虔な日々を心がけました。しかし問題解決の糸口すら見出せず、かえって主に捧げた日々の空しさに苦しみ続けたのです。

(3)そうこうするうち、ある衝動に駆られた

73:15 もしわたしが「このような事を語ろう」と言ったなら、わたしはあなたの子らの代を誤らせたであろう。

彼は、「このような事を語ろう」、洗いざらいぶちまけよう、との衝動に駆られました。ある注解者は「彼はシニシズムへの誘惑に遭った」と指摘します。シニズムとは「冷笑主義」のことで、明るい未来を描きにくい社会情勢の中で、社会に関与していく意欲を失った態度です。ところが彼は踏みとどまりました。「ここで自分のような立場の者が、そんな態度で公言したら、仲間や後々の世代の信仰者を躓かせる」ことに気付いたのです。

(4)かろうじて信仰に踏みとどまりはしたが、苦悩は深まるばかりで疲れ果てた

73:16 しかし、わたしがこれを知ろうと思いめぐらしたとき、これはわたしにめんどうな仕事のように思われた。

彼は、自分の知識や理性を駆使して、動揺する自分を信仰的に得心させようと努め励みました。しかし「めんどうな仕事」、鎖に繋がれた奴隷の如き苦役だったと詩篇記者は言ってます。

なぜ、そんなことになったのでしょうか。彼はある真理に気付いていなかったのです。新約聖書にこう書かれています。

エペソ6:12 わたしたちの戦いは、血肉に対するものではなく、もろもろの支配と、権威と、やみの世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。

この世の現実に立ち向かうことは、「悪の霊に対する戦い」、霊的戦いであることに彼は気付いていなかったのです。この世の悪の根源にあるのは悪魔の支配、罪の霊的支配です。そのような霊的な力に人の知性や理性で立ち向かっても勝てるわけないので彼は堂々巡りをして疲れ果てしまったのです。

では、どうすればこの霊的戦いに勝利できるのでしょうか。

(5)行くべきところへ行った

73:17 わたしが神の聖所に行って、彼らの最後を悟り得たまではそうであった。

ここでの「悟り得た」とは、霊的に本質を洞察出来たと言うことです。もちろん“心の迷いを去らせ悟りを開くこと”とは違います。また、「聖所に行く」とは、聖(きよ)らかで荘厳な場所に身を置くことではありません。詩篇記者が取った行動を理解するうえで、主イエスが話して下さった放蕩息子の譬え話が手がかりになります。

ルカ15:14-18 何もかも浪費してしまったのち、その地方にひどいききんがあったので、彼は食べることにも窮しはじめた。/そこで、その地方のある住民のところに行って身を寄せたところが、その人は彼を畑にやって豚を飼わせた。/彼は、豚の食べるいなご豆で腹を満たしたいと思うほどであったが、何もくれる人はなかった。/そこで彼は本心に立ちかえって言った、『父のところには食物のあり余っている雇人が大ぜいいるのに、わたしはここで飢えて死のうとしている。/ 立って、父のところへ帰って、こう言おう、父よ、わたしは天に対しても、あなたにむかっても、罪を犯しました。

放蕩息子は、父の元に立ち帰って初めて、自分の父親がどんな人物でどんな考えを持っていたかを知りました。これと同様に、詩篇記者が神との交わりを回復した時、自分の神がどんなお方で、どんな考えを持っておられるかを悟り得た、霊的に洞察できたのです。

(6)霊的洞察出来たこと ~神の視点で見る

彼が霊的に洞察できたこと、それをパウロはこう言っています。

ピリピ3:19-20 彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。/しかし、わたしたちの国籍は天にある。そこから、救主、主イエス・キリストのこられるのを、わたしたちは待ち望んでいる。

詩篇記者も同じ事を言いました。

73:18 まことにあなたは彼らをなめらかな所に置き、彼らを滅びに陥らせられる。

73:19 なんと彼らはまたたくまに滅ぼされ、恐れをもって全く一掃されたことであろう。

73:20 あなたが目をさまして/彼らの影をかろしめられるとき、彼らは夢みた人の目をさました時のようである。

神を侮った繁栄は、滑落しやすい危険なところに立つ様に危ういこと。目が覚めたら何の価値も無い夢と同じで儚い、ということです。

“神の物差”、永遠という尺度でこの世の有様を洞察出来たとき、

73:1 神は正しい者にむかい、心の清い者にむかって、まことに恵みふかい。

神は神に信頼する者に報いて下さることを知ったのです(23-27節)。

3.あなたに勧める

今日の詩篇73篇は、私たちを招いて呼ばわっています。「あなたは、この世の現実を思い煩い疲れ果ててはならない。シニズム(冷笑主義)に陥ってはならない。なんの解決にならないばかりか、貴方も周りの人々も躓いていのちを失うだけだ。あなたはあなたの行くべきところ、神の聖所、教会に行きなさい。そこであなたは聖書の言葉を聞き、信仰を同じくする人々との交わりを持ちなさい。そうするならあなたは“神の物差”、永遠という尺度を知る。永遠を求める思いを与えられる。そして、今の世の現実を霊的に洞察して、この世の現実の呪縛から解放される」と。

73:1 神は正しい者にむかい、心の清い者にむかって、まことに恵みふかい。

アーメン。

■この日の讃美歌 12番「めぐみゆたけき主を」 353番「いずみとあふるる いのちのいのちよ」 347番「心にしのぶも たのしき主の」※歌詞とメロディーは下記サイトにありますhttps://www.rcj.gr.jp/izumi/sanbi/sanbisen.htm

■この日の信仰告白ウェストミンスター信仰告白第18章 恵みと救いの確信について1 たとえ偽善者や他の再生しない人々が、神の愛顧と救いの状態にあるという偽りの希望や肉的うぬぼれをもって、自分をいたずらに欺くことがあっても、彼らのこのような希望は消え去ってしまう。しかし主イエスを真実に信じ、誠実に愛し、全くよい良心をもってみ前に歩くように努める人々には、自分が恵みの状態にあることを、この世において確実に確信させられ、また神の栄光にあずかる希望をもって喜ぶことができる。この希望は決して彼らを失望に終わらせない。

2 この確実性は、誤りをまぬがれない希望に基づいた、ただの推測的なもっともらしく見える信念にすぎないものではない。それは、救いの約束の神的真理、この約束がなされた恵みの内的証拠、わたしたちが神の子であることを、わたしたちの霊と共にあかしする子たる身分を与えるみたまの証明の上に打ち建てられた信仰の無謬の確信なのである。このみたまは、わたしたちの嗣業の保証であり、このみたまによってわたしたちはあがないの日のために証印されている。

添付ファイル (パスワード不要)

本記事にパスワード不要の添付ファイルはありません

添付ファイル (要パスワード)

本記事に要パスワードの添付ファイルはありません