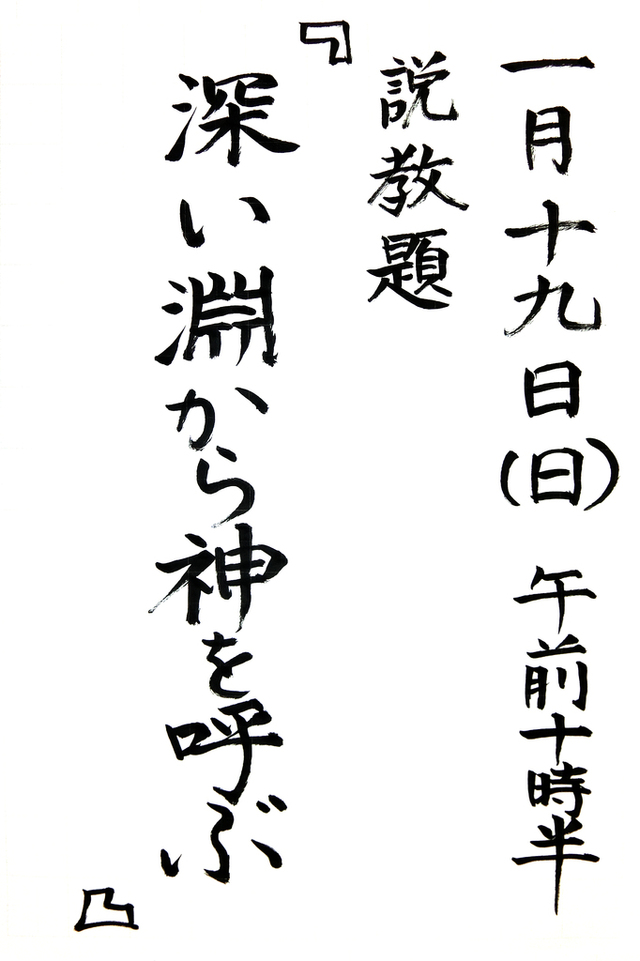

「深い淵から神を呼ぶ」

都もうでの歌

130:1 主よ、わたしは深い淵からあなたに呼ばわる。

130:2 主よ、どうか、わが声を聞き、あなたの耳をわが願いの声に傾けてください。

130:3 主よ、あなたがもし、もろもろの不義に/目をとめられるならば、主よ、だれが立つことができましょうか。

130:4 しかしあなたには、ゆるしがあるので、人に恐れかしこまれるでしょう。

130:5 わたしは主を待ち望みます、わが魂は待ち望みます。そのみ言葉によって、わたしは望みをいだきます。

130:6 わが魂は夜回りが暁を待つにまさり、夜回りが暁を待つにまさって主を待ち望みます。

130:7 イスラエルよ、主によって望みをいだけ。主には、いつくしみがあり、また豊かなあがないがあるからです。

130:8 主はイスラエルを/そのもろもろの不義からあがなわれます。

日本聖書協会『口語訳聖書』詩編 130篇1~8節

「神がいるなら、なぜ神は私をこんな状態へと突き落としたのか!」と叫びたくなることが人生にはしばしばあります。

「私は底知れぬ絶望のただ中にいた。どんなにもがいてもあがいても這い上がる足がかり一つ無かった。」

この詩篇記者もそうでしたが、彼の苦悩葛藤は希望へと変わったのです。

「だが、その時私は神を大声で呼ばわった。私は自分の罪深さを認めざるを得なかった。同時に、神はいつくしみ深く罪を赦して下さる方であることを信じて待ち望んだ。やがて「あなたの罪は赦された」とをもって神は私を救い出して下さった。だから私は貴方に証する。あなたが奈落の闇の底で苦しむことがあっても、諦めず神に呼ばわり、神に信頼して待ち望みなさい。神はあなたを必ず“光の中”へとすくい上げて下さる!」

1.広く知られる詩篇130篇

宗教改革者ルターは、「この詩篇は罪のゆるしが律法の行いによるのではなく、信仰によることを教えているが故に、この詩篇はパウロの詩篇だ」と言ったそうです。そしてルターがこの聖句から作詞したコラール「主よ、深き淵よりわれ汝を呼ぶ」は、バッハをはじめとした作曲家のモチーフになりました。

また、著名な小説家・大岡昇平氏の著作『野火』の中で、「デ・プロフンディス」、ラテン語で「深き淵より」という言葉を主人公に聞かせたことから、日本でも旧約聖書詩篇130篇がより多くの人に知られるようになったとも言えます。

私たちの教会のMさんも『野火』を読んで詩篇130篇を知り信仰へと導かれ、「信仰による罪のゆるし」を体験されたMさんの愛誦聖句になっています。

2.主を呼び求めよう

冒頭に「都上りの歌」とあることから、エルサレムに向かう巡礼者たちが道中この詩篇を歌ったのです。そして心が整えられた巡礼者たちは神殿で真心からの礼拝を捧げたのです。

1節、詩篇記者は大声で神に向かって叫んでいます。

130:1 主よ、わたしは深い淵からあなたに呼ばわる。

「主なる神様、私は今、深い淵にいます。自分の力では抜け出せません。絶望なのです。」と。

ここから、私たちは大切な事を教えられます。

(1)原因・理由は何であれ、神に信頼する人でも「深い淵」にいる様な苦しみを体験しうると言うことです。神を信じれば人生ばら色になり、病が治癒し金銭に恵まれ万事益となる、ということは聖書のどこにも書かれていません。そんな考えは“罠”です。

(2)神は、詩篇記者が「深い淵」を経験しないようにはされませんでした。しかし、神に愛が欠如しているからでも力不足だからでもありません。神は、意味なく私たちを苦しめることはありません。

他の詩篇でこう言われています。

詩篇119:71 苦しみにあったことは、わたしに良い事です。これによってわたしはあなたのおきてを学ぶことができました。

パウロも証しします。

Ⅰコリント10:13 あなたがたの会った試錬で、世の常でないものはない。神は真実である。あなたがたを耐えられないような試錬に会わせることはないばかりか、試錬と同時に、それに耐えられるように、のがれる道も備えて下さるのである。

続いて2節、詩篇記者は主に懇願します。

130:2 主よ、どうか、わが声を聞き、あなたの耳をわが願いの声に傾けてください。

詩篇記者の切羽詰まった懇願が、対句と言う表現技法を三つ重ねて表現されています。

まず「主」と「あなたの耳」、次に「わが声」と「わが願いの声」、そして「聞き」と「傾けて」です。「あなたの耳」でわたしの懇願に傾聴して応えて下さいとの強烈な願いが伝わってきます。

しかし、ここで、詩篇記者は夢中で叫んだばかりではなく、自分自身を弁えつつ神の御前に謙っています。

130:3 主よ、あなたがもし、もろもろの不義に/目をとめられるならば、主よ、だれが立つことができましょうか。

「主よ、あなたがもし人の罪に目を留め見張るなら、誰一人としてあなたの裁きに堪えられません」と詩篇記者は自分を弁え謙りながら、

130:4 しかしあなたには、ゆるしがあるので、人に恐れかしこまれるでしょう。

この翻訳は少々難解ですので新共同訳聖書を参照しましょう。

【新共同訳】 130:4 しかし、赦しはあなたのもとにあり 人はあなたを畏れ敬うのです。

「人が神を真実に畏れ敬えるのは、罪を罰する厳しさと同時に罪を赦す愛が神にはあるからです」と詩篇記者は神への信頼を告白しています。彼は神の本質に寄り頼んでいるのです。また、信仰者の「畏れ」とは、聖なる存在に愛され受け入れられた喜びから湧き出る自然な尊敬と敬虔な感情であることも判ります。このような「畏れ」を持つ者は、主に罪を犯す生き方を選びません。

3.主を待ち望むということ

詩篇記者は続けます。

130:5 わたしは主を待ち望みます、わが魂は待ち望みます。そのみ言葉によって、わたしは望みをいだきます。

詩篇記者は罪の赦しを確信させてくれる御言葉を待ち望みました。でも現実には、主の言葉を確信し委ねるのは容易いことではありません。「深い淵」を経験した人なら誰でも知っています。特に精神的に追い詰められた時はなおさらです。

しかし、「み言葉に待ち望む」ことこそ希望につながる唯一の道です。それ以外の手段で脱出を試みると、その問題解決どころか泥沼化します。あの小説「野火」の主人公がそうでした。

日本人は精神論や根性論を好む民族ではないでしょうか。信じること自体に意義がある、また信じることによって何でも乗り越えることができると。またその様に国民が教育された歴史もあります。しかし間違ったことをどれ程熱心に信じても、結果は空しいです。

この詩篇記者は、夜明けが必ず来ること以上に確かな主を待ち望んだのです。

130:6 わが魂は夜回りが暁を待つにまさり、夜回りが暁を待つにまさって主を待ち望みます。

「主を待ち望む」とは、何もせずただ「時の流れに身を任せ」ることではありません。夜回りが目を覚まして任務を全うしながら忍耐強く暁を待つのと同様です。神の救いを待つ態度とは、神の約束を心に豊かに蓄え、しっかりとそれに希望をつなぎ、不信仰に支配されないよう忍耐することです。

4.主を待ち望む者に報いて下さる神

新約聖書に、過去に犯した罪故に陥った“深い淵”から、大声に代えて沈黙と涙とをもって主イエスに呼ばわった女性のことが記されています。

ルカ 7:36-39 あるパリサイ人がイエスに、食事を共にしたいと申し出たので、そのパリサイ人の家にはいって食卓に着かれた。/するとそのとき、その町で罪の女であったものが、パリサイ人の家で食卓に着いておられることを聞いて、香油が入れてある石膏のつぼを持ってきて、/泣きながら、イエスのうしろでその足もとに寄り、まず涙でイエスの足をぬらし、自分の髪の毛でぬぐい、そして、その足に接吻して、香油を塗った。/イエスを招いたパリサイ人がそれを見て、心の中で言った、「もしこの人が預言者であるなら、自分にさわっている女がだれだか、どんな女かわかるはずだ。それは罪の女なのだから」。

「その町で罪の女」としてつまはじきにされてた女性に触れたイエスも蔑まれました。しかし、主イエスは言われました。

ルカ7:48 そして女に、「あなたの罪はゆるされた」と言われた。

イエスが神の御子なればこそ、この女性が「罪の深き淵」にいることはご存じであり、涙を流して悔いる女性を憐み、罪の赦しのことばを与え、その女性を「深い淵」から解放されたのです。

主イエスはいやしの奇跡をされるとき、しばしば「あなたの罪はゆるされた」と言われました。その時そこでは、主の御業を待ち望んだ人々に、「深い淵」からの解放と言う救いの出来事が起きていたわけです。

5.望みをいだこう

詩篇を結ぶにあたって、詩篇記者は呼ばわります。

130:7-8 イスラエルよ、主によって望みをいだけ。主には、いつくしみがあり、また豊かなあがないがあるからです。/主はイスラエルを そのもろもろの不義からあがなわれます。

これは「純粋なナルドの香油」(ヨハネ12:3)の如き福音の到来の預言でもあります。

第一に、主には「いつくしみ」があることです。この「いつくしみ」とは、神がご自分の民に注がれる特別な愛情表現です。その愛情は、命の契約に対する忠実さ、救いの契約に基づいた祝福に現れており、神の愛の頂点としての出来事、主イエスの十字架において高々と掲げられています。

第二に、主には「豊かなあがない」があります。この「あがない」とは“代価を支払って本来の所有者が買い戻す”ことです。主イエスが十字架上で私たちの罪を負って身代わりに死んに、神の御子自身が血の代価を払って下さったことで、詩篇記者の望みは歴史的出来事により叶えられました。

しかもその贖いは「豊か」です。この豊かさとは、どんどんあふれ続けて蓋を出来ない豊かさです。「純粋なナルドの香油のかおりが家にいっぱいになった」(ヨハネ12:3)如く、「罪の赦し」を告げる御言葉は、今や世界中いっぱいに広がっています。誰も福音の芳しい香りに蓋を出来ません。

あなたも「主よ、どうか、わが声を聞き、あなたの耳をわが願いの声に傾けてください」と祈り、聖書の言葉に、主イエスに望みをかけてみませんか。

■この日の

■この日の讃美歌と信仰告白

9番「ちからの主を ほめたたえまつれ」

258番「貴きみかみよ、悩みの淵より」

391番「ナルドの壺 ならねど」

ウェストミンスター小教理問答 問29、31、33

添付ファイル (パスワード不要)

本記事にパスワード不要の添付ファイルはありません

添付ファイル (要パスワード)

本記事に要パスワードの添付ファイルはありません