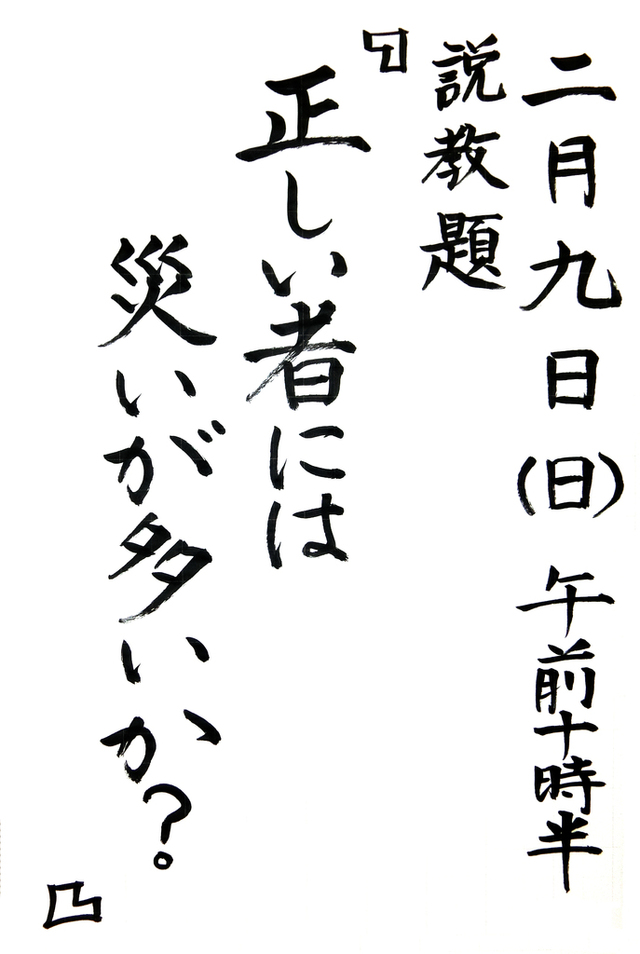

「正しい者には災いが多いか?」

34:11 子らよ、来てわたしに聞け、わたしは主を恐るべきことをあなたがたに教えよう。

34:12 さいわいを見ようとして、いのちを慕い、ながらえることを好む人はだれか。

34:13 あなたの舌をおさえて悪を言わせず、あなたのくちびるをおさえて偽りを言わすな。

34:14 悪を離れて善をおこない、やわらぎを求めて、これを努めよ。

34:15 主の目は正しい人をかえりみ、その耳は彼らの叫びに傾く。

34:16 主のみ顔は悪を行う者にむかい、その記憶を地から断ち滅ぼされる。

34:17 正しい者が助けを叫び求めるとき、主は聞いて、彼らをそのすべての悩みから助け出される。

34:18 主は心の砕けた者に近く、たましいの悔いくずおれた者を救われる。

34:19 正しい者には災が多い。しかし、主はすべてその中から彼を助け出される。

34:20 主は彼の骨をことごとく守られる。その一つだに折られることはない。

日本聖書協会『口語訳聖書』詩編 34篇11~20節

詩篇は時代と国境を越えて多くの人々に愛読され、人々の信仰の拠り所となっています。その理由の一つは、その詩の言葉が神の言葉でありながら、現実の世界に生きる人間の視点で、その人の心情が包み隠さず吐露されており、読者の共感を呼ぶからではないでしょうか。

今日の詩篇34篇は、神の言葉に従おうとするがゆえに苦しむ人々への励ましです。

1.主を誇る

この詩篇には標題が付いており、歴史的背景を知ることが出来ます。

ダビデがアビメレクの前で狂ったさまをよそおい、追われて出ていったときの歌

この出来事はサムエル記上21章に詳しいです。詩篇記者ダビデは、即位前に先代の王サウルに命を狙われ、狂人を装ってまでして自分の命を守らねばならぬ苦境に陥ったのです。その時ダビデはこう歌い出します。

34:1-3 わたしは常に主をほめまつる。そのさんびはわたしの口に絶えない。/わが魂は主によって誇る。苦しむ者はこれを聞いて喜ぶであろう。/わたしと共に主をあがめよ、われらは共にみ名をほめたたえよう。

嬉しい時や幸いな時の讃美は簡単です。しかしダビデは命が風前の灯火となった時にすら神を喜び讃美したのです。驚きです。どうしてそんなことが出来たのか、その秘密に心惹かれます。

2.主を恐れること

ダビデは、親愛の情を込めて読者に「子らよ」と呼びかけます。

34:11 子らよ、来てわたしに聞け、わたしは主を恐るべきことをあなたがたに教えよう。

「主を恐れよ」は、聖書で頑な迄に何度も繰り返される言葉で、神を第一にする人生への招きです。

しかし親ですら、子供の心の中に手を突っ込みネジを巻く様にして“どう生きるべきか”を教えられません。他人なら全くお手上げです。だからこそ「主を恐れよ」この一点に集中するのです。その理由は明快です。

箴言21:1 王の心は、主の手のうちにあって、水の流れのようだ、主はみこころのままにこれを導かれる。

農夫が畑の水路の向きを自由自在に変えて豊かな収穫を得ることに譬えて、主でいて下さる神は王の心ですら御心のままに変えて導くことが出来るお方だからです。ですから、私たちは「主を恐れること」を教えて、あとは主に委ねま、神を恐れる人の将来を案じません。神が神を恐れる人の面倒を見て下さりますから。このことは、孫の成長を見届けることが出来ない者にとっては有り難いことです。

34:12 さいわいを見ようとして、いのちを慕い、ながらえることを好む人はだれか。

幸いでありたい、自分の命を大事にしたいと願う人は誰か、他ならぬ貴方でしょう! なれば、あなたはこうすべきだと知恵が教えられます。

34:13 あなたの舌をおさえて悪を言わせず、あなたのくちびるをおさえて偽りを言わすな。

34:14 悪を離れて善をおこない、やわらぎを求めて、これを努めよ。

詩篇34篇の記者ダビデ自身がそのように生きたことは、サムエル記上24章(ダビデを追ってきたサウルを殺すチャンスを得た時、神を恐れるが故に手を下さなかったこと)やサムエル記下16章(ダビデが実子アブサロムの手から逃れる道中、元サウルの家のシメイから呪いの言葉と石や塵を投げつけられた時の、信仰に基づいて自制したこと)などに生き生きと記されています。

舌とくちびるを治めてこそ、人と人との間に平和を作り出せます。この神の知恵は、箴言だけでも100回以上も繰り返し教えられています。主イエスは言われました。

マタイ5:9 平和をつくり出す人たちは、さいわいである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。

この御言葉に生きた主イエスの弟子たちは、詩篇34:10-12を引用して、こう福音を伝えました。

Ⅰペテロ3:9-12 悪をもって悪に報いず、悪口をもって悪口に報いず、かえって、祝福をもって報いなさい。あなたがたが召されたのは、祝福を受け継ぐためなのである。/「いのちを愛し、さいわいな日々を過ごそうと願う人は、舌を制して悪を言わず、くちびるを閉じて偽りを語らず、/悪を避けて善を行い、平和を求めて、これを追え。/主の目は義人たちに注がれ、主の耳は彼らの祈にかたむく。しかし主の御顔は、悪を行う者に対して向かう」。

この御言葉の真実さを実証したのがローマ帝国支配下の殉教者たちです。彼らの生き様・死に様に驚嘆震撼させられた人々は、熾烈を極めた迫害にも関わらずキリストの教会へと集い続け、やがてローマ帝国の国教の地位を勝ち取るに至ったのです。

ところが、不信仰な現代社会を見渡すと、恥じること無く嘘偽りがまき散らされ、緊張と分断が煽られ自己本位主義がまかり通っています。

しかし、この世の有様に惑わされてはなりません。御言葉には力があります。神は、神を恐れ神に従って生きる人々に真実な人間関係を与えて報いて下さります。

3.祝福を受ける大原則

34:15 主の目は正しい人をかえりみ、その耳は彼らの叫びに傾く。

34:16 主のみ顔は悪を行う者にむかい、その記憶を地から断ち滅ぼされる。

正しい人と悪を行う者が対比されてますが、道徳、社会的倫理、法律上の善し悪しではありません。「正しい人」とは、たとえ不十分でも神を恐れ神の言葉に従い続けようとする人です。「悪を行う者」とは神に背を向ける人です。「主の目」、「主の耳」、「主の御顔」は面白い表現です。私たちは他人の目や耳に神経をとがらせ、顔色を伺います。その様な私たちに、「あなたは他人にはそれ程まで気を遣うのに、なぜ神を恐れないのか」と言わんばかりです。17節、

34:17 正しい者が助けを叫び求めるとき、主は聞いて、彼らをそのすべての悩みから助け出される。

34:18 主は心の砕けた者に近く、たましいの悔いくずおれた者を救われる。

心の砕けた者、たましいの悔いくずおれた者とは、自分でどうにかしようという自我の心を神に明け渡して、罪を認め謙っている人です。聖書に登場する名君ダビデですら、一瞬の隙を突かれて誘惑に負け、姦淫の罪を犯しました。しかし、彼は国王でありながら“臣下の忠言”に即座に聞いて悔い改めました。(サムエル記下12章) ダビデは国王という権力の頂点に立っても、ウリヤの妻バテシバとの姦淫を預言者ナタンから責められた時、直ちに神の御前に謙り悔い改め、聖書にその名をとどめたさいわいな人です。あなたも、自我の心を神に明け渡して御言葉に聴従する時、あなたの名も「いのちの書」に永遠に書き留められます。

4.苦しむ者への慰め

19節以下は、苦しむ人々への慰めです。

34:19 正しい者には災が多い。しかし、主はすべてその中から彼を助け出される。

34:20 主は彼の骨をことごとく守られる。その一つだに折られることはない。

ここは、聖書解釈上特に重要なことが記されています。

(1)イエスは、旧約聖書が指し示す救い主であること

イエスの両脇で十字架に架けられた二人の犯罪者の足の骨は折られました。しかし、既に息を引き取っておられたイエスの足は折られませんでした。そのことの意味を、ヨハネは詩篇34:20を引用して記しています。

ヨハネ19:36 これらのことが起ったのは、「その骨はくだかれないであろう」との聖書の言葉が、成就するためである。

「聖書の言葉が、成就するため」とあります。イエスは、神の御前に「正しい者」であったとの証言です。

(2)私たちの人生に於ける困難や試練

この「正しい人の骨が折られない」という表現は、文字通りのことを教えるだけではありません。この表現は、「神はその艱難に際しての苦しみと被害の限度を見張っておられる」ことの詩的表現です! 私たちの神はこのようなお方であるが故に、パウロはこう大胆に語れたのです。

Ⅰコリント10:13 あなたがたの会った試錬で、世の常でないものはない。神は真実である。あなたがたを耐えられないような試錬に会わせることはないばかりか、試錬と同時に、それに耐えられるように、のがれる道も備えて下さるのである。

信仰すれば災いに遭わなくなるのではありません。しかし、たとい多くの悩みが降りかかろうとも、神は困難に耐えられる逃れの道を備え、すべての試練から救い出して下さる、これが聖書全体を貫くメッセージです。

むすび

「正しい者には災が多い」とあるとおり、神の御言葉をまともに信じて生きていこうとすると、いろんな心配不安が生じて来ます。言い換えれば、御言葉を信じることから生じる困難は、本当に神を信じている証拠です。なぜなら神の言葉は、私たちの通念や常識を越えた神の可能性に基づいて語られているからです。聖書信仰は、科学で解き明かせる代物ではありません。例えば、五つのパンで五千人が養われたこと、水がぶどう酒に変えられたこと。それにもまして、主イエスが死んで葬られてから三日目によみがえり天に昇られたこと。同様に、終わりの日が来ると私たちも天の御国で新しい肉体を与えられてよみがえらされること。どれも科学の領域を遙かに越えています。人間の可能性ではなく神の可能性が支配する世界に生きるのが信仰者です。

「正しい者(神の言葉に従う生き方を選んだ人たち)には災が多い」...本当にそうだと思います。この場におられる方々は、詩篇記者同様、世間の人が驚くような忍耐を重ね何らかの犠牲を払って来られた方々ばかりです。日曜礼拝一つ守るのでも容易じゃあないです。だからこそ私たちは神様と膝詰談判していいと思います。「神様、私はあなたに従ったおかげで、こんなに犠牲を払いました、どうぞ報いて下さい」と。

私たちが晩年を迎える時、きっと子や孫たちに向かってこう言えると思います。

「当時は納得いかず文句を言いたかった。しかし後になってみると、神がなさることにアーメンと従ったことは幸いだった!」 「子らよ、来てわたしに聞け、わたしは主を恐るべきことをあなたがたに教えよう」と。

■この日の讃美歌

12番「めぐみゆたけき主を」

247番「檻をはなれ こころのまま」

524番「イエス君、イエス君、みすくいに」

※歌詞とメロディーは下記サイトにあります

https://www.rcj.gr.jp/izumi/sanbi/sanbisen.htm

添付ファイル (パスワード不要)

本記事にパスワード不要の添付ファイルはありません

添付ファイル (要パスワード)

本記事に要パスワードの添付ファイルはありません