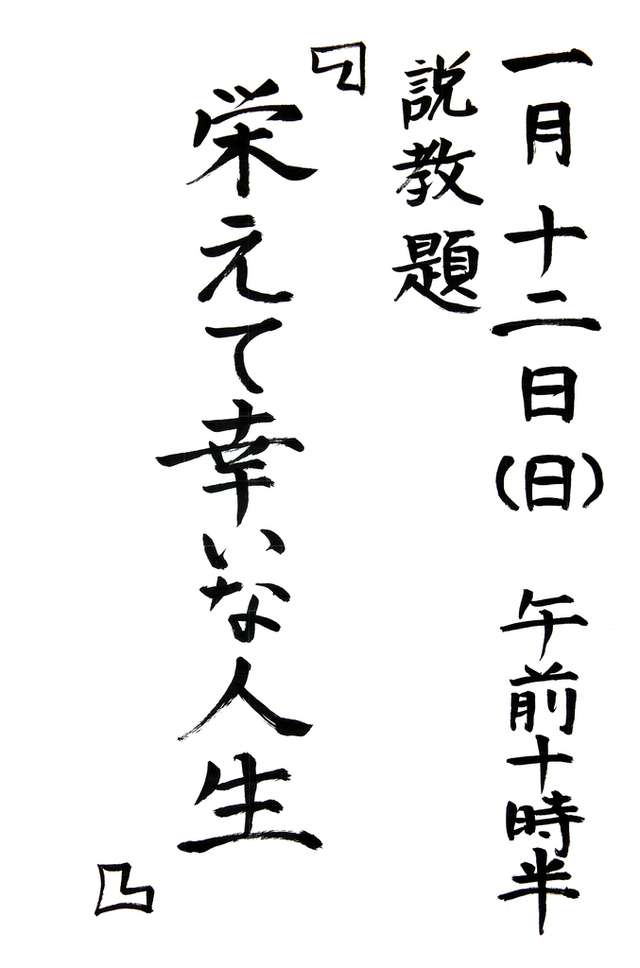

「栄えて幸いな人生」

慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、主に寄り頼む者はさいわいである。日本聖書協会『口語訳聖書』箴言 16章20節

今日の聖句は今年の教会標語聖句です。しかし、標語聖句と言っても、ただ額に入れて掲げておけばよいものではありません。主イエスは、種まきのたとえ話を用いて教えられました。

マルコ4:14-20 種まきは御言をまくのである。/道ばたに/石地に/いばらの中にまかれたものとは…御言を聞くが/実を結ばなくなる。/また、良い地にまかれたものとは、こういう人たちのことである。御言を聞いて受けいれ、三十倍、六十倍、百倍の実を結ぶのである」。

聖書の言葉を受け入れるか、受け入れないかで人生は一変します。

1.この聖句の中心的メッセージ 「さいわいだ!」

16:20 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、主に寄り頼む者はさいわいである。

この御言葉の中心的メッセージは、「こういう人は栄えてさいわいだ」です。山上で説教される主イエスの声が聞こえてきます。

マタイ5:3以下 こころの貧しい人たちは、さいわいである、天国は彼らのものである。 悲しんでいる人たち/柔和な人たち/義に飢えかわいている人たち/あわれみ深い人たち/心の清い人たち/平和をつくり出す人たちは、さいわいである/喜び、よろこべ、天においてあなたがたの受ける報いは大きい。

2.「慎んで、み言葉をおこなう者は栄える」

冒頭の「慎んで」は、箴言によく出て来る言葉です。一般には慎重さとか慎み深さを言いますが、聖書では「将来を思慮深く見つめる賢さ」を現します。主イエスはたとえ話で教えて下さいました。

マタイ25:1-2,13 そこで天国は、十人のおとめがそれぞれあかりを手にして、花婿を迎えに出て行くのに似ている。/その中の五人は思慮が浅く、五人は思慮深い者であった。//だから、目をさましていなさい。その日その時が、あなたがたにはわからないからである。

ですから「慎んで、み言葉をおこなう者」とは、消防署が常時出動態勢を整えている如く、いつ再臨の主が来られても恥を見ないように御言葉に生きる人のことです。

ところで、箴言16:20の日本語訳を見比べていただきたいのです。

【口語訳】 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、主に寄り頼む者はさいわいである。

【新改訳2017】 みことばによく通じた者は幸いを見出す。主に拠り頼む者は幸いである。

【新共同訳】 何事にも目覚めている人は恵みを得る。主に依り頼むことが彼の幸い。

後半は、「よりたのむ」の漢字が三者三様ですが、前半はバラエティーに富んでいます。実は、20節前半は元のヘブル語を簡潔な日本語に翻訳することが難しい箇所なのです。また、口語訳、新改訳、新共同訳、どの聖書の訳にも突っ込みを入れようと思えば可能です。

(1)口語訳では、「み言葉をおこなう者」とあるが、行いによって救われると言うなら、それは律法主義だ!と言う具合です。私たち教会員は問題ないですが。

(2)次の新改訳2017ですが、「みことばによく通じた者」とあります。ここだけを読むと「聖書学者のようでなければさいわいでないと言うのか? 凡人はどうなる?!」との誤解を招きかねません。しかし主イエスは、「みことばによく通じた者」とはどの様な人か“みことばによく通じた”律法学者との対話を通して教えて下さいました。

ルカ10:25-30 するとそこへ、ある律法学者が現れ、イエスを試みようとして言った、「先生、何をしたら永遠の生命が受けられましょうか」。/彼に言われた、「律法にはなんと書いてあるか。あなたはどう読むか」。/彼は答えて言った、「『心をつくし、精神をつくし、力をつくし、思いをつくして、主なるあなたの神を愛せよ』。また、『自分を愛するように、あなたの隣り人を愛せよ』とあります」。/彼に言われた、「あなたの答は正しい。そのとおり行いなさい。そうすれば、いのちが得られる」。/すると彼は自分の立場を弁護しようと思って、イエスに言った、「では、わたしの隣り人とはだれのことですか」。/イエスが答えて言われた、「ある人がエルサレムからエリコに下って行く途中、強盗どもが彼を襲い、その着物をはぎ取り、傷を負わせ、半殺しにしたまま、逃げ去った。

そして、この譬え話は次のように締め括られます。

ルカ10::36-37 この三人のうち、だれが強盗に襲われた人の隣り人になったと思うか」。/彼が言った、「その人に慈悲深い行いをした人です」。そこでイエスは言われた、「あなたも行って同じようにしなさい」。

「みことばによく通じる」とは、聖書研究や思惟・思索にふけって聖書に詳しくなることでも、聖句をいっぱい諳誦することでもありません。机上の学びも大切ですが、常日頃から御言葉に聴従して実生活を送る人、咄嗟の時に自然体で御言葉に立脚した行動ができる人、そう言う人が「み言葉をおこなう者」であり「みことばによく通じた者」、さいわいな人です。

さいわいな人の人生を、主イエスはこう言われました。

ルカ6:47-49 わたしのもとにきて、わたしの言葉を聞いて行う者が、何に似ているか、あなたがたに教えよう。/それは、地を深く掘り、岩の上に土台をすえて家を建てる人に似ている。洪水が出て激流がその家に押し寄せてきても、それを揺り動かすことはできない。よく建ててあるからである。/しかし聞いても行わない人は、土台なしで、土の上に家を建てた人に似ている。激流がその家に押し寄せてきたら、たちまち倒れてしまい、その被害は大きいのである」。

もちろん主イエスは、

ヨハネ4:34 イエスは彼らに言われた、「わたしの食物というのは、わたしをつかわされたかたのみこころを行い、そのみわざをなし遂げることである。

ヨハネ6:38 わたしが天から下ってきたのは、自分のこころのままを行うためではなく、わたしをつかわされたかたのみこころを行うためである。

と言われたとおり、御言葉と言行一致した地上の御生涯を送られました。

3.「主に寄り頼む者はさいわい」

「主に寄り頼む」と言う御言葉は、とても奥が深い言葉です。このことを、主イエスは反面教師を用いて教えて下さいました。

マルコ10:17 イエスが道に出て行かれると、ひとりの人が走り寄り、みまえにひざまずいて尋ねた、「よき師よ、永遠の生命を受けるために、何をしたらよいでしょうか」。

しばらく問答が続いてから、

マルコ10:21-23 イエスは彼に目をとめ、いつくしんで言われた、「あなたに足りないことが一つある。帰って、持っているものをみな売り払って、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に宝を持つようになろう。そして、わたしに従ってきなさい」。/すると、彼はこの言葉を聞いて、顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。/それから、イエスは見まわして、弟子たちに言われた、「財産のある者が神の国にはいるのは、なんとむずかしいことであろう」。

「財産のある者」と翻訳されたところを直訳すると、「財産に寄り頼む者」(「those who trust in riches 」NKJ英訳聖書)です。財産そのものが悪いのでは無く、その人の価値観が問われているのです。よく、「主に寄り頼むとはどういう事か」との問が発せられますが、主イエスは、繰り返し繰り返し簡潔明瞭に教えて下さってます。

マタイ6:33 まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものは、すべて添えて与えられるであろう。

しかし、私たちは主イエスの言葉を聞いても受け入れようとせず、自分の好みに合った答えが何処かにあるはずだと探し続けます。すると、いつまで経っても信仰生活を前進できず、疲れ果てて徒労に終わるのです。

ところで、今日の御言葉が約束する「栄える」「主に寄り頼む者はさいわい」を、「現世で期待すべきではなく、来世すなわち天の御国で与えられるのだ」、と言った厭世主義的解釈が言われます。しかし、神は「栄え」「さいわい」を、現世から来たるべき御国でまで連続して与えて下さいます。

4.結び

パウロもこう励ましています。

Ⅰテモテ4:8-10 からだの訓練は少しは益するところがあるが、信心は、今のいのちと後の世のいのちとが約束されてあるので、万事に益となる。/これは確実で、そのまま受けいれるに足る言葉である。/わたしたちは、このために労し苦しんでいる。それは、すべての人の救主、特に信じる者たちの救主なる生ける神に、望みを置いてきたからである。

私たちが暮らす現代もありとあらゆる誘惑と困難があります。しかし、

16:20 慎んで、み言葉をおこなう者は栄える、主に寄り頼む者はさいわいである。

この御言葉は真実です。この御言葉をただの“標語”として飾って良しとせず、この御言葉に生きていきましょう。

■この日の信仰告白

交読文35

■この日の讃美歌

19番「みこえきくとて みまえにつどいぬ」

347番「心にしのぶも たのしき主の」

352番「あめなるよろこび」

添付ファイル (パスワード不要)

本記事にパスワード不要の添付ファイルはありません

添付ファイル (要パスワード)

本記事に要パスワードの添付ファイルはありません