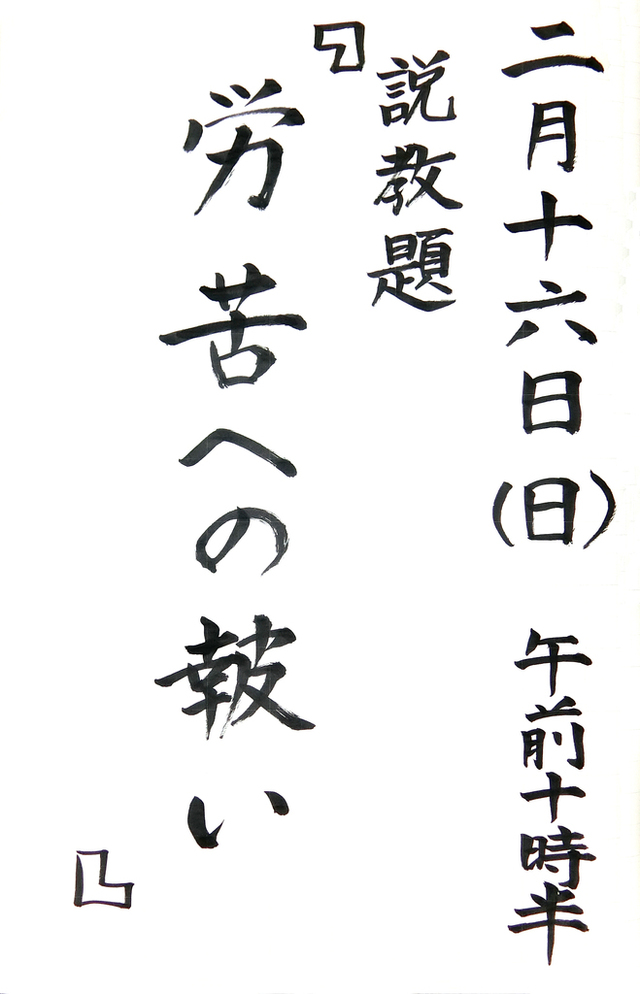

「労苦への報い」

ソロモンがよんだ都もうでの歌

127:1 主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労はむなしい。主が町を守られるのでなければ、守る者のさめているのはむなしい。

127:2 あなたがたが早く起き、おそく休み、辛苦のかてを食べることは、むなしいことである。主はその愛する者に、眠っている時にも、なくてならぬものを与えられるからである。

127:3 見よ、子供たちは神から賜わった嗣業であり、胎の実は報いの賜物である。

127:4 壮年の時の子供は勇士の手にある矢のようだ。

127:5 矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。彼は門で敵と物言うとき恥じることはない。

日本聖書協会『口語訳聖書』詩編 127篇1~5節

詩篇127篇は愛唱される詩篇の一つです。神がなさるのでなければ、人間のなすことはすべてむなしい。これは聖書と人類の歴史が繰り返し証明しています。

この詩篇の背景にあるのは今から二千五百年程遡った神の民イスラエルの歴史です。私たち日本人とは生活環境も歴史的背景も全く異なりますが、歴史的背景を理解し、“新約聖書の光”によって読む時、私たち一人ひとりの労苦に報いて下さる神の声が聞こえてきます。

1.歴史的背景

ソロモンがよんだ都もうでの歌

この詩篇は、この表題から判るとおり、イスラエルの民(神の御業を担った民族)の巡礼者によって歌われました。ここで彼らの歴史をかいつまんでお話ししましょう。

創世記を読めば、彼らの先祖は遊牧民で、天幕(テント)を張って異民族の中に寄留していたことが判ります。出エジプト記には、飢饉を逃れて下ったヤコブの一族がエジプトで子孫を増して強い民族となり、その後エジプトを出て40年間荒野を放浪したことが記されています。そして約束の地カナンに定住すると、天幕を出て町を築き、農作物を栽培する生活様式へと変わりました。

ところが定住を果たすと、人々は慢心したり異教の誘惑に負け不信仰に陥りました。すると、周辺民族の攻撃が激化し、自分たちが汗水垂らして育てた家畜や作物、財産を略奪されたのです。彼らの労働が全く空しくなったのです。

その様な繰り返しを経て彼らが悔い改め神に立ち帰った時、神は彼らの労苦と信仰に報いて、町と生活・財産を守り祝福して下さりました。ダビデ王国が打ち立てられ、ダビデの子ソロモンの代には、歴史にその名をとどめる大神殿がエルサレムに建立されたのです。

このような民族の歴史を持つ巡礼者たちによってこの詩篇が歌われたのです。自分たちの国、定住生活、家財、労働、子孫、こういった全てが神に依存し、神の祝福によっていることを感謝しつつ、

127:1 主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労はむなしい。主が町を守られるのでなければ、守る者のさめているのはむなしい。

と歌い、自分たちの存在全てを神の栄光に帰しながらエルサレムへと向かったのです。

2.家を建てられる、町を守られる

(1)「主が町を守られるのでなければ、守る者のさめているのはむなしい。」全くこの言葉通りの出来事がソロモン王の代から200年ほど後に起こりました。エルサレムがアッスリヤの大軍に包囲され、堅固な守りも空しいと誰もが思ったその時、神は預言者イザヤを通して語られました。

列王記下19:34 わたしは自分のため、またわたしのしもべダビデのためにこの町を守って、これを救うであろう』」。

「主が町を守る」理由が明確になっています。万民の救い主イエス・キリストをダビデの子孫からもたらす為、ダビデの家系、ダビデの町、そしてそれを支える人々を守られたのです。

(2)これと真逆の空しい出来事が創世記に記されています。あの有名なバベルの町と塔の出来事です。

創世記11:4 彼らはまた言った、「さあ、町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そしてわれわれは名を上げて、全地のおもてに散るのを免れよう」。

創世記11:8 こうして主が彼らをそこから全地のおもてに散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。

彼らは神の言葉に逆らっても、自分たちの名声を追い求めたのです。「主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労はむなしい」(127:1)、その通りでした。

(3)これらのことを主イエスは教えて下さりました。

マタイ 7:24-27 それで、わたしのこれらの言葉を聞いて行うものを、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。/雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても、倒れることはない。岩を土台としているからである。/また、わたしのこれらの言葉を聞いても行わない者を、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。/雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまう。そしてその倒れ方はひどいのである」。

御言葉に聴従する人々の労苦に神は報いて下さり、空しく潰えることはありません。

3.労働と休息

127:2a あなたがたが早く起き、おそく休み、辛苦のかてを食べることは、むなしいことである。…

神から離れての労働の空しさを象徴する出来事が聖書に記されてます。

(1)士師記の時代の教訓です。人々が不信仰に陥ると、周辺民族の攻撃が激化し、自分たちが汗水垂らして育てた家畜や作物、土地・財産が略奪にあいました。

(2)イエスから離れ去って故郷に戻った弟子たちが夜通し漁をした時もそうでした。

ヨハネ21:3-6 シモン・ペテロは彼らに「わたしは漁に行くのだ」と言うと、彼らは「わたしたちも一緒に行こう」と言った。彼らは出て行って舟に乗った。しかし、その夜はなんの獲物もなかった。/夜が明けたころ、イエスが岸に立っておられた。しかし弟子たちはそれがイエスだとは知らなかった。/イエスは彼らに言われた、「子たちよ、何か食べるものがあるか」。彼らは「ありません」と答えた。/すると、イエスは彼らに言われた、「舟の右の方に網をおろして見なさい。そうすれば、何かとれるだろう」。彼らは網をおろすと、魚が多くとれたので、それを引き上げることができなかった。

ところで人はなぜ働くのでしょうか。確かに日々の糧を手に入れる為でもありますが、労働は神を喜ぶ手段の一つです。ミレーの晩鐘を見た多くの人が受けたあの感銘、「黄金色の夕日のなかの働く人たちの幸福感」に通じるものがあります。

ところが、神が見失われると、労働に意味を与えるモノが利潤とか業績、地位名誉、より豊かな生活といったところになってしまいますが、大きな問題をはらんでいます。

(1)ひとつに、神を喜ぶことに繋がらない働きは、風に吹き飛ばされる籾殻のようだと言うことです。如何なる人の働きも、人間に等しく訪れる死に抗うことは出来ず、労働の実りを地上に残して去ることになります。労働に神を喜ぶことの価値を見出せるなら、その価値は、この世でも天の御国でも不変です。

(2)利潤とか業績、地位名誉、より豊かな生活は優越心をくすぐるでしょうが人の心は満たしません。働く人々もさることながら働かせる人々の欲望にも際限がありません。食事する間も惜しんであたふたと働き、睡眠を削って迄して仕事に没頭するうちに、心身共に蝕まれて人間らしい生活が失われます。

「それは、むなしいことではないか」と聖書は問います。十戒に「七日目には仕事を休みなさい」とあります。十戒は休息の大切さを戒めると同時に、「仕事に熱中する余り忘れがちな神との交わりを回復して、人間らしく生きなさい」と私たちを導いています。

2節後半は、眠りについてです。

127:2b …主はその愛する者に、眠っている時にも、なくてならぬものを与えられるからである。

私がやらねば、私が、私がと思っているけれども、では眠っている時はどうなのか、と聖書は問います。そう言われると、寝ている間も心臓はきちんと動いてるなあと思います。そこで、「眠っている時のなくてならぬもの」を神が与えられた聖書の記述を追ってみます。

(創世記28:10以下)ヤコブは、眠りの中で神の声を聞き、神への恐れを抱くようにされ、(列王記上3:5以下)詩篇127篇の記者ソロモンは眠りの中の夢で、上からの知恵を求め、そして与えられました。(列王記上19:1以下)絶望して死ぬことを願って眠るエリヤに、主の使が現われ、新しい人生の出発をさせました。また、(使徒使12:6以下)ペテロが獄中で眠っていた時、主の使いによって呼び覚まされました。

そういう聖書の人たちは例外だ!と思うかも知れませんが、カルバンはこう言ったそうです。「われわれの体が休んでいる間に、われわれの良心が霊的な落ちつきを見出すことができるように。そして、われわれの眠りが、み名の栄光に役立つように。」

4.報いの賜物 ~子ども

127篇のむすびです。

127:3-5 見よ、子供たちは神から賜わった嗣業であり、胎の実は報いの賜物である。/壮年の時の子供は勇士の手にある矢のようだ。/矢の満ちた矢筒を持つ人はさいわいである。彼は門で敵と物言うとき恥じることはない。

ここは旧約的価値観、イスラエル民族の繁栄が言われて、私たちとの関係が判りにくいです。しかしこの箇所に新約聖書の光を当てると、私たちのことが言われていることに気付かされます。

冒頭、イスラエル民族の歴史的背景をお話しした時、こう申し上げました。「神のご計画は、救い主イエス・キリストを、ダビデの子孫、イスラエル民族から生まれさせることになっていた。だから、その器として用いられるイスラエル民族を守る為に神は嗣業として子どもたちを与えられた」と。

これと同様に、神は今もなお終わりの日に向けて救いの御業を続けておられます。家庭を祝福し子どもを与え信仰を継承・発展させ、キリストの教会を支え用いておられます。

現代社会は、“バベルの塔”を躍起になって林立させています。そこでは神が見失われ、多くの人々の勤労は空しくなり、恐ろしいほどの勢いで人間らしが失われつつあります。

この様な時代だからこそ、私たちの勤労は自分自身を空しくしない為だけではありません。家族、子どもや孫たちの人生も、友の人生も空しく潰えることが無いようにと、私たちは励むのです。

127:1 主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労はむなしい。主が町を守られるのでなければ、守る者のさめているのはむなしい。

127:2 あなたがたが早く起き、おそく休み、辛苦のかてを食べることは、むなしいことである。主はその愛する者に、眠っている時にも、なくてならぬものを与えられるからである。

私たちが天つ家に旅立つ日まで、御言葉に聴いて生きるという務めを全うしていきたいと願うものです。

■この日の讃美歌

15番「我らのみかみは 天地すべます」

304番「まことなるみかみを」

431番「君を知る家のさちよ」

※歌詞とメロディーは下記をご覧下さい。

https://www.rcj.gr.jp/izumi/sanbi/sanbisen.html

添付ファイル (パスワード不要)

本記事にパスワード不要の添付ファイルはありません

添付ファイル (要パスワード)

本記事に要パスワードの添付ファイルはありません