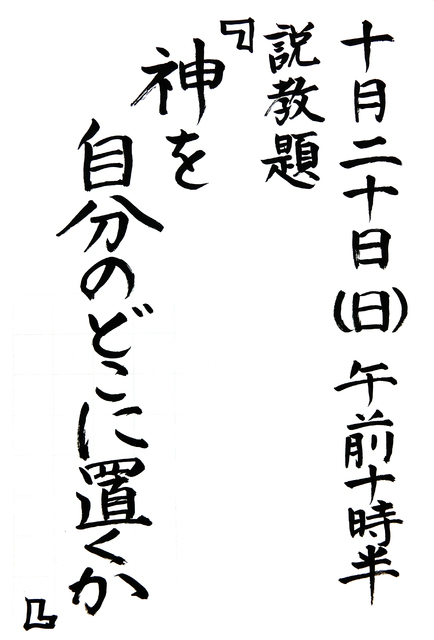

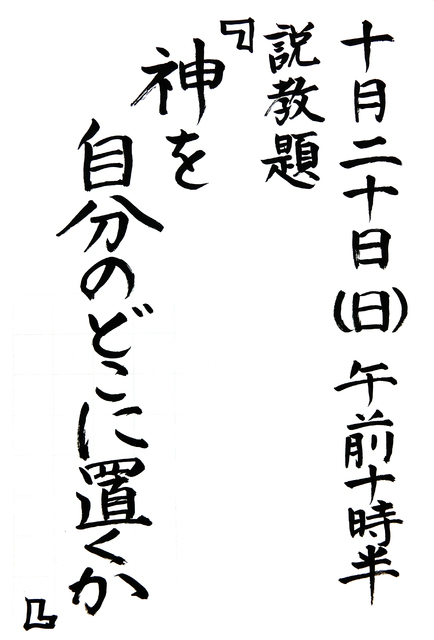

この詩篇は、信仰に生きる人生とそうでない人生を比較しながら、神への全き信頼から来る平安と希望、喜びあふれる人生の素晴らしさを歌っています。

1.「わたし」と「あなた」

「わたし」と名乗る詩人が、危機が追い迫り来る状況下、神に祈っています。

16:1 神よ、わたしをお守りください。わたしはあなたに寄り頼みます。

16:2 わたしは主に言う、「あなたはわたしの主、あなたのほかにわたしの幸はない」と。

祈る相手が、神とも主とも言われています。聖書で主と言う時、世間一般の主従関係に於ける主人、主君と言うような意味ではなく、「契約・約束事を守る神」の意味です。ですから詩人は、神に向かって「契約・約束事を守って下さる神様」と呼びかけています。

また、「あなたのほかにわたしの幸はない」と断言しています。凄い言葉です。神社仏閣にお参りする方々の中に、クリスチャンにも、こう祈れる人がどれくらいいるでしょうか。

続いて3節では、

16:3 地にある聖徒は、すべてわたしの喜ぶすぐれた人々である。

新改訳聖書では、「地にある聖徒たちには威厳があり私の喜びはすべて彼らの中にあります」と翻訳しています。続いて、聖書の神を信じない人々を悲しみます。

16:4 おおよそ、ほかの神を選ぶ者は悲しみを増す。わたしは彼らのささげる血の灌祭を注がず、その名を口にとなえることをしない。

聖書の神以外を選ぶ人は悲しみを増す、いっそう難儀なことを招く。私は彼らの祭礼に集いたくないし、彼らの神の名を口にすらしない、と。

さらに詩人は、神に寄り頼むことで受ける報いを詠います。

16:5-6 主はわたしの嗣業、またわたしの杯にうくべきもの。あなたはわたしの分け前を守られる。/測りなわは、わたしのために好ましい所に落ちた。まことにわたしは良い嗣業を得た。

主なる神御自身が、わたしの嗣業だ、杯にうくべきものだ、わたしの分け前だ、と。驚きです。

「嗣業」とは旧約聖書に二百回ほど出てきますが、広辞苑には載ってません。旧約の時代には、主によって信仰者に与えられる報いを代表して土地を「嗣業」と言っています。

「杯にうくべきもの」の意味は判りやすいです。日本でも杯を酌み交わして酒を共に飲み、人間関係を確認し強固にします。この詩篇でも、神と一緒に杯を飲み干す祭儀の場がイメージされ、「主はわたしの杯にうくべきもの」と言われています。

「測りなわ」は、土地の分割の測量に用いられる道具です。それをたとえに用いて、主を知り信じることの報いは、良い土地が正確に測られて分け与えられるようだ、と言われています。

キリスト者の信仰に対する報い“御利益”が神御自身であることは、ただただ驚く他ありません。

次に7節、主に依り頼むことの報いが続いて歌われます。

16:7 わたしにさとしをさずけられる主をほめまつる。夜はまた、わたしの心がわたしを教える。

ここでは、聖書の言葉により悟りを授けられ、夜の静けさの中で御言葉を瞑想することで信仰が深められる喜びが歌われています。この様な人は、ほんとうに幸いです。

16:8 わたしは常に主をわたしの前に置く。主がわたしの右にいますゆえ、わたしは動かされることはない。

ここでは、詩人が神を自分のどこに置いているか歌われています。「主をわたしの前に置く」とは、主なる神への人への全き信頼、素直に従うことを意味します。ヒマラヤ登山などで山岳ガイドが登山者の前を行くのに似ています。余談ですが、あの「ドクターX」でおなじみの院長回診とは性格が全く違います。

「主がわたしの右にいます」とは、神に私の全てを委ねて、私の代理として働いていただいています、ということです。それゆえ、「わたしは動かされることはない」のです。

私たちの人生で「神を自分のどこに置くか」は非常に大切な問題です。前なのか、後なのか、あるいは足の下か、神棚の上に祭るか、日々の思い煩いに埋もれさせるか...今一度考えてみてはどうでしょうか。

確かに、神を信じるがゆえに、あるいは神のみ言葉に従うがゆえに人とのつきあいが悪くなる、世間が狭くなる、変わり者だと言われることも有ります。信仰生活をしていなかったら、こんな目にあわなかった、あるいはこんな窮屈な思いをせずに済んだ、ということも有ります。親戚やご近所とのお付き合い・冠婚葬祭で、キリスト教信仰を優先して義理を欠いたらどうなるか、想像するだけでも心が金縛りになる方もおられるかもしれません。

これは、はっきりと神の側に立とうとする時に、神を認めようとしないこの世との間に必ず生じてくる問題です。

また余談ですが、私も会社勤め時代、ゴルフに誘われました。事実上幹部とおつきあいの招きです。それを断ったので、後々不都合が生じました。私も変わり者ですが、今では詩篇記者と同じような思いです。

2.「わたし」と「あなた」の信頼関係は永遠

さて、ここまでは「わたし」と、「あなた」と呼ばれる神との信頼関係をお話ししました。皆さまお感じかと思いますが、ここまでの「わたし」と「あなた」は漠然としていて、まるで覆いで覆い隠されているようで“正体不明”です。ところが、新約聖書を通して詩篇を読む時、その正体がはっきりします。

使徒2:25-28 ダビデはイエスについてこう言っている、『わたしは常に目の前に主を見た。主は、わたしが動かされないため、わたしの右にいて下さるからである。/それゆえ、わたしの心は楽しみ、わたしの舌はよろこび歌った。わたしの肉体もまた、望みに生きるであろう。/あなたは、わたしの魂を黄泉に捨ておくことをせず、あなたの聖者が朽ち果てるのを、お許しにならないであろう。/あなたは、いのちの道をわたしに示し、み前にあって、わたしを喜びで満たして下さるであろう』。

このことから、これまで登場した「わたし」とはダビデ王で、「主、神、あなた」とは受肉前のイエス・キリストです。

しかし、「わたし」と「あなた」と呼ばれる神との信頼関係は一時的ではなく、神御自身と同様、未来永劫で不変です。

ですから、ダビデと神との信頼関係は、後のクリスマスに人のかたちをとってこの世に来られた御子イエスとの信頼関係だったわけで、現代の私たちにも受け継がれています。

16:9 このゆえに、わたしの心は楽しみ、わたしの魂は喜ぶ。わたしの身もまた安らかである。

10節に進むと、人間の常識を越えた喜びが歌われます。

16:10 あなたはわたしを陰府に捨ておかれず、あなたの聖者に墓を見させられないからである。

「陰府」とは必ずしも地獄ではなく、死者の世界、死んだままの状態を表し、墓がその入口です。つまり10節は、「わたし」が肉体の死を迎えても、陰府に、死者の世界に行くのではないと言っているのです。

旧約聖書の時代には、“よみがえりの命”は未だ覆い隠されていましたが、キリストの復活において明らかにされました。

Ⅰコリント15:55 「死は勝利にのまれてしまった。死よ、おまえの勝利は、どこにあるのか。死よ、おまえのとげは、どこにあるのか」。死のとげは罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべきことには、神はわたしたちの主イエス・キリストによって、わたしたちに勝利を賜わったのである。

16:11 あなたはいのちの道をわたしに示される。あなたの前には満ちあふれる喜びがあり、あなたの右には、とこしえにもろもろの楽しみがある。

まず主イエスがこの「いのちの道」を歩まれ、イエスは死人の中から最初によみがえり、神を信じる人々にいのちの道を備えられました。主イエスは神の約束が真実であることを身をもって現し、今も私たちを励ましています。

ヘブル12:2 信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ、走ろうではないか。彼は、自分の前におかれている喜びのゆえに、恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。

「主をわたしの前に置き、主がわたしの右にいます」時、「わたしの心は楽しみ、わたしの魂は喜ぶ。わたしの身もまた安らか」なのです。これは、有限で短い人生の間だけではありません。肉体的死を経た先の永遠にまで至るのです。

■この日の信仰告白

使徒信条

■この日の讃美歌

15番「我らのみかみは 天地すべます」

265番「世びとの友となりて」

494番「わが行く道 いついかに」