岡本先生と共に味わう讃美の力(24) ~ 讃美歌391番 「ナルドの壺」 (シンシナティ日本語教会)

26:6 さて、イエスがベタニアで、ツァラアトに冒された人シモンの家におられると、

26:7 ある女の人が、非常に高価な香油の入った小さな壺を持って、みもとにやって来た。そして、食卓に着いておられたイエスの頭に香油を注いだ。

26:8 弟子たちはこれを見て、憤慨して言った。「何のために、こんな無駄なことをするのか。

26:9 この香油なら高く売れて、貧しい人たちに施しができたのに。」

26:10 イエスはこれを知って彼らに言われた。「なぜこの人を困らせるのですか。わたしに良いことをしてくれました。

26:11 貧しい人々はいつもあなたがたと一緒にいます。しかし、わたしはいつも一緒にいるわけではありません。

26:12 この人はこの香油をわたしのからだに注いで、わたしを埋葬する備えをしてくれたのです。

26:13 まことに、あなたがたに言います。世界中どこでも、この福音が宣べ伝えられるところでは、この人がしたことも、この人の記念として語られます。」

日本聖書協会『口語訳聖書』マタイによる福音書 26章6節~13節

■_まえがき

この讃美歌の背景には、主イエスが十字架にお掛かりになる数日前の、ある女性が高価なナルドの香油が入った壺を割って主イエスに注いだ出来事があります。このことはマタイ、マルコ、ヨハネが記していますが、今日はマタイによる福音書を開きながら解説を進めて参ります。

_†_ (マタイ26:6-12)

26:6 さて、イエスがベタニアで、ツァラアトに冒された人シモンの家におられると、

26:7 ある女の人が、非常に高価な香油の入った小さな壺を持って、みもとにやって来た。そして、食卓に着いておられたイエスの頭に香油を注いだ。

26:8 弟子たちはこれを見て、憤慨して言った。「何のために、こんな無駄なことをするのか。

26:9 この香油なら高く売れて、貧しい人たちに施しができたのに。」

26:10 イエスはこれを知って彼らに言われた。「なぜこの人を困らせるのですか。わたしに良いことをしてくれました。

26:11 貧しい人々はいつもあなたがたと一緒にいます。しかし、わたしはいつも一緒にいるわけではありません。

26:12 この人はこの香油をわたしのからだに注いで、わたしを埋葬する備えをしてくれたのです。

_†_†_†_

讃美歌作者は、主イエスに 〈わたしに良いことをしてくれました〉 と言われた女性に倣いながら謙って、私も主に愛をお捧げしますと歌います。

■_一節

♫~ 1節 ~♫

ナルドの壺 ならねど

ささげまつる わがあい

みわざのため 主よきよめて

受けませ、受けませ

♫~ E1節 ~♫

Master, no offering costly and sweet,

May we, like Magdalene, lay at Thy feet;

Yet may love's incense rise, sweeter than sacrifice,

Dear Lord to Thee, dear Lord to Thee.

~♫

原歌詞の三行目では、〈愛の香は、犠牲よりも芳しく香り昇ります〉 と歌っています。

来月(2023-9-17)の礼拝説教で解きあかさせていただく予定ですが、主イエスが言われた 〈良いこと〉 とは、「愛」を動機として為されるわざのことで、当時の過越の祭で捧げられていた羊の生け贄を捧げること、祭儀を執り行うことに優ったのです。

ところで、余談になるかもしれませんが、讃美歌の原作者は、イエスの頭に香油を注いだ〈ある女の人〉をマグダラのマリヤだと見ています(一節二行目)。ところが実は、新約聖書の記述からはこの女性を特定できないのです。ですがこの女性はマグダラのマリヤだとする伝承は様々あり、また福音書に基づく推論も不可能ではありません。

ルカ8:1-3には次の様に記されています。

_†_ (ルカ8:1-3)

8:1 その後、イエスは町や村を巡って神の国を説き、福音を宣べ伝えられた。十二人もお供をした。

8:2 また、悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち、七つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、

8:3 ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、そのほか多くの女たちも一緒であった。彼女たちは、自分の財産をもって彼らに仕えていた。

_†_†_†_

イエスのガリラヤ伝道中、十二弟子と共にイエスに従った大勢の女性たちの一人であり、イエスの献身的な弟子の一人となったマグダラのマリアが、ベタニアのシモンの家に他の弟子たちと一緒に居合わせた(ヨハネ12:3)と考えるのはごく自然ことです。またこの後に続く主イエスの十字架と復活の出来事に及んで彼女が繰り返し登場することも「マグダラのマリヤ」説の論拠になっているようです。

ただ、ここで私たちが注視すべきことは、この女性が誰かと言うことではありません。

そこに居合わせた弟子たちの中で、ただ彼女だけが主イエスの死を感じ取っていたことです。それを主イエスが証言されました。 「この人は…わたしを埋葬する備えをしてくれた」(26:12)のです。

さらに、もう一つ。

この女性は、自分の為に死んで下さるイエスを見ていた、と言うことです。そこまでは気付いていなかったろうという懐疑的な見方もあるでしょうが、

_†_ (マタイ20:28)

20:28 人の子が、仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分のいのちを与えるために来たのと、同じようにしなさい。

_†_†_†_

この女性は、〈贖いの代価として、自分のいのちを与える〉 この主イエスの言葉を心に刻みつけていたはずです。そして、彼女は最上の捧げ物をしたのです。

ヨハネの第一に手紙4章にこう書かれています。

_†_ (Ⅰヨハネ4:16、4:19)

4:16 私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。…

4:19 私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。

_†_†_†_

私たちの信仰は 〈神がまず私たちを愛してくださった〉 ことに依拠しています。

それがはっきりしていれば、喜びや力に満たされます。この女性の様に無駄遣いかどうだろうかと言った世的価値判断から解放されます。

讃美歌の原作者も、神が私たちを愛してくださったという、そのやむにやまれぬ気持ちで、「ナルドの香油ほど薫り高く高価ではありませんが、私もあなたに愛をお捧げします」との熱き思いを歌詞にしたためたのです。

■_二節、三節

それが二節、三節です。

♫~ 2, 3節 ~♫

よわき民に ちからを

おぐらき世に ひかりを

あたえて主の たかき御旨

なさばや、なさばや

怖ずるものに へいわを

なげくものに のぞみを

わかちて主の ふかき恵み

あらわさん、あらわさん

~♫

■_この讃美歌(聖書)との格闘

実は私、これ迄は二節・三節を歌う時いつも心に引っかかるものがありました。それは、

「私は、いつ、何を、誰にどうしたらいいのだろうか。自分のことだけでも精一杯なのに。」

「それに、出来たとしても役立つのだろうか、無駄にならないだろうか。」と言った思いです。

この様な思いを抱えたまま「さあ皆さん、愛の業に勤(いそ)しみましょう!」などととても言えません。ですから、今回この讃美歌と向き合うことになったのは私にとって大変な試錬でした。

しかし、

_†_ (Ⅰコリント10:13)

10:13 あなたがたが経験した試練はみな、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなたがたを耐えられない試練にあわせることはなさいません。むしろ、耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。

_†_†_†_

この御言葉は真実でした。

「私は、いつ、何を、誰にどうしたらいいのだろうか。」との葛藤に対して、主イエスは全ての答えをなんと

「ナルドの香油注ぎ」の出来事が記された直前、マタイ25章に順序立てて備えて下さっていたのです。(それで、資料の引用聖句にマタイ25章を掲載しました。)

(1)『いつ』 ~それは不意に

「10人の乙女の譬え(25:1-13)」の様に、信仰生活では緊張感を欠いて居眠りすることもあります。しかし、絶えず御言葉(油に喩えられています)を自分の心にきちんと蓄えているならば、不意にその時がやってきても恥をかくことは無いのですね。

(2)『何を』 ~既に主が私たちに託して下さっているものを

「タラントの譬え(25:14-30)」に書かれているとおり、主が私たち銘々に預けて下さってるタラント(賜物)を用いるだけのことです。〈地の中に隠して〉(25:25)おかなければいいのです。

(3)『誰に』 ~構えなくてよい

主イエスは「祝福された人たち」の譬え(25:31-40)によって教えて下さっています。

『まことに、あなたがたに言います。あなたがたが、これらのわたしの兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは、わたしにしたのです。』(マタイ25:40)

以上、マタイ25章に記された三つの譬えは、マタイ福音書に記された主イエスの最後の教えです。

「神はあなたに賜物を預けて下さっているんだから、いつでもそれを用いて自然体で、あなたも愛の業を行えるんだよ。それにも関わらずあなた(私自身)は自分の可能性でしか愛の業を考えていないのではないか。」

この様にして、私の「いつ、何を、誰にどうしたら」と迷う私への答えと悔い改めが与えられ、聖書の言葉は、人の心の内側までもご覧になる神の言葉だ、と改めて確信させられた次第です。

四節に進む前にもう一つ付記したいことがあります。それは、この主イエスの言葉です。

_†_ (マタイ26:11)

26:11 貧しい人々はいつもあなたがたと一緒にいます。しかし、わたしはいつも一緒にいるわけではありません。

_†_†_†_

「(霊的肉体的に)弱さを覚える人々は、ほら、いつもあなたと一緒にいますよ」と気付かせて下さると同時に 〈しかし、わたしはいつも一緒にいるわけではありません〉、愛の業を行えるチャンスを逃さないように、とも忠告して下さっています。

■_四節

♫~ 4節 ~♫

この世のわざ おわりて

あまつくにに かえらば

主よみまえに 仕えまつらん

ときわに、ときわに

~♫

日本語歌詞の四節は召天時を歌ってますが、単に御国への憧れを歌っているのだろう、と私は長い間思っていました。しかしそうではありませんでした。

♫~ 原歌詞4節 ~♫

Thus, in Thy service, Lord, till eventide

Closes the day of life may we abide;

And when earth's labors cease, bid us depart in peace,

Dear Lord to Thee, dear Lord to Thee.

~♫

ここで私訳を試み1,2行目を再構成しますと、

may we abide in Thy service till eventide

eventide = the day of life closes

こうすると原歌詞の四節は、

「私たちが人生を終える黄昏時、その時まで主よ、あなたにお仕えさせて下さい

そして、この世の働きを終える時、私たちを安らかに出て行かせて下さい。

愛する主よ、あなたの元へ、愛する主よ、あなたの元へ」

と訳せます。すなわち讃美歌原作者は、

「イエス様が十字架上でこの世の業を成し終えた時、

神よ、あなたは御子を天の御国に引き上げられました。

それと同じように、

あなたは、地上の業を終えた私たちをもあなたの御元に引き上げ、

そして永久にお仕えさせて下さります。」

この望みを四節に託した訳です。その原歌詞を受けて日本語訳歌詞の四節は、

・天に召される時まで愛の業を続けることの決意

・その様な生涯を送れる、その満ち足りた喜びとしあわせ

を歌っているわけですね。

■_結びの奨励

最後に、もう一度主イエスにナルドの香油が注がれた時の光景を思い返してみましょう。

主イエスは宣言して言われました。

_†_ (マタイ26:13)

26:13 まことに、あなたがたに言います。世界中どこでも、この福音が宣べ伝えられるところでは、この人がしたことも、この人の記念として語られます。」

_†_†_†_

この主の言葉が、今まさに、この集会でこの私たちに実現しているんですね。なんと素晴らしい事でしょう!

さあ、私たちも主イエスへの愛と感謝をもって主を誉め讃え、愛の業に勤(いそ)しんで参りましょう

ナルドの壺 ならねど

ささげまつる わがあい

みわざのため 主よきよめて

受けませ、受けませ

アーメン

【参考資料】

(1)ナルドの香油 ~聖書の中の化学と生物 https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu1962/26/3/26_3_184/_pdf/-char/ja

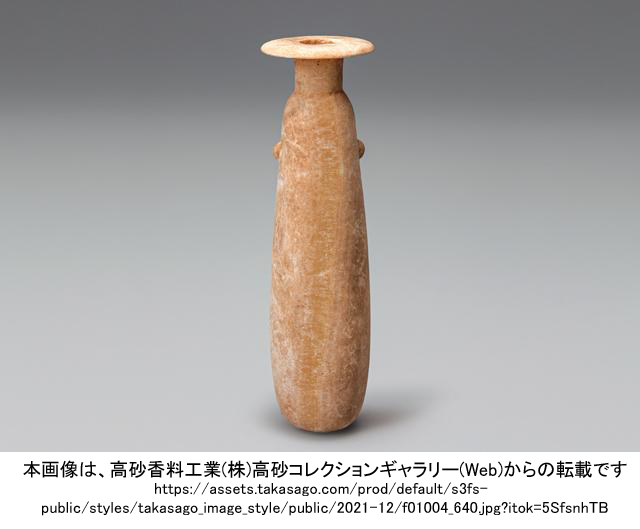

(2)〈ある女の人が、非常に高価な香油の入った小さな壺を持って〉(マタイ26:7)の〈小さな壺〉は [E]an alabasterで、雪花石膏、雪花石膏で作った箱や香油などを入れる石膏の壺のことです。アラバスターは美しく白い半透明の石材で大理石より軟らかく、加工が容易であったので、古代よりさまざまな工芸品に使用され、特に油分が外部に沁みださないので香油や香膏を入れておくのに重宝されたようです。

(3)収録讃美歌集

讃美歌391番「ナルドの壺ならねど」

讃美歌21 567番「ナルドの香油」

古今聖歌集515番「ナルドの壺」

聖歌 収録無し

教会福音讃美歌447番「ナルドの壺」

新聖歌386番「ナルドの香油」